DE BASTIDORES Y TELONES "LA VIGENCIA DE LAS PASTORELAS DEL PADRE JOSÉ TRINIDAD REYES"

CAPITULO 1

ENTRE TABLAS Y BASTIDORES 2021

EL TEATRO Y DRAMATUGIA EN HONDURAS

Un análisis fenomenológico y hermenéutico

OSCAR FERNANDO SIERRA-PANDOLFI

TOMO 4

LAS PASTORELAS DEL PADRE JOSÉ TRINIDAD REYES

El sacerdote Florencio Ibáñez había cultivado el género pastorela antes del Padre José Trinidad Reyes. Donde sobresale “Circa”[1] (1800).

Personajes |

| BATO, primer jefe de los pastores. |

| CUCHARÓN, segundo jefe de los pastores. |

| GILITA, hermosa pastora. |

| APARRADO, tercer jefe de los pastores. |

| SILVIO, cuarto jefe de los pastores. |

| BERMUDO, simple pastor. |

| BARTOLO, pastor muy holgazán. |

| ERMITAÑO. |

| DIABLO. |

Si observamos el nombre casi irónico de los personajes, “Cucharón” “Ermitaño” y “Diablo”. Muestra de forma apacible la ironía en donde cada personaje va tomando la palabra. La estructura estrófica en versos de arte menor donde el juego, la alegría, la celebración se juega con certeza. El personaje Diablo, se juega al villano, casi un villancico, una cantata, una entonación musical. Se vierte en la dinámica de cad

a personaje que gira en torno a la religiosidad.

Por eso, la pastorela, tal como lo destaca Araiza(2013) “Si[2] bien resulta incuestionable que lo que conocemos hoy como pastorela se inspiró en algún modelo proveniente del continente europeo, es probable que ya en ese transitar debió sufrir una serie de transformaciones al grado de que, una vez arraigada en suelo americano, adquirió un nuevo rostro.” La metamorfosis de las pastorelas era emparejada con el auto sacramental. Lógicamente , eran consideradas en su montaje en los meses de diciembre, donde la representación mimética de personajes que van mas apropiados para la cosmovisión religiosa. Prosigue Araiza (2013):

“De ahí que las pastorelas puedan realizarse desde diciembre hasta marzo e incluso en julio y agosto. Habría que considerar también que, en algunas regiones, la presentación principal de la pastorela se rige por un sistema de rotación que involucra a varios poblados dentro de una región. En la zona lacustre de Michoacán, por ejemplo, la pastorela —al igual que la fiesta del Corpus Christi o chananskua (Castilleja, 2004) sigue un circuito de presentaciones: primero en un poblado el 24 de diciembre, luego en otro el 6 de enero, y así sucesivamente, hasta culminar en Tócuaro el 4 o 5 de febrero, cerrando el circuito. De este modo se crean las condiciones para que las personas que habitan en un poblado participen en las pastorelas de los poblados circunvecinos, reforzando así los lazos de intercambio y reciprocidad entre ellos.

Al sumarse al teatro religioso, contenían sus presentaciones en la calle, escenarios repartidos a lo largo de un trayecto determinado. Todo enmarcado en procesiones o festividades de origen católico. “En algunas ciudades españolas los actores se desplazaban para estas representaciones en carros que les servían de escenario, como sucedía en la procesión del Corpus. Estos carros todavía ahora desfilan en la procesión del Corpus de Valencia, donde los llaman rocas.” Nos referimos, a sus representaciones, y si tienen vinculación con lo que se puede llamar teatro desde el montaje. Habría que reconocer un problema de origen teórico, primero, teatro es el lugar donde se hacen los montajes de las obras dramatúrgicas. En algunas ciudades españolas los actores se desplazaban para estas representaciones en carros que les servían de escenario, como sucedía en la procesión del Corpus. Estos carros todavía ahora desfilan en la procesión del Corpus de Valencia, donde los llaman rocas. En el caso del Padre José Trinidad Reyes, en palabras de Marjorie Gamboa (2006) “La obra de José Trinidad Reyes ha llamado mucho la atención de la crítica literaria desde finales del siglo XIX, sobre todo en Honduras, de donde es originario el escritor. A pesar del interés mostrado por muchos, los acercamientos a las diferentes producciones del padre Reyes reflejan un trabajo crítico poco sistemático, que se limitaba a describir el estilo y la significación en un nivel muy literal, acorde con los estudios que se realizaban en nuestros países en tiempos pasados.” Esto implica que la obra dramatúrgica de Reyes, no se ha podido definir como teatro o como dramaturgia por si misma.

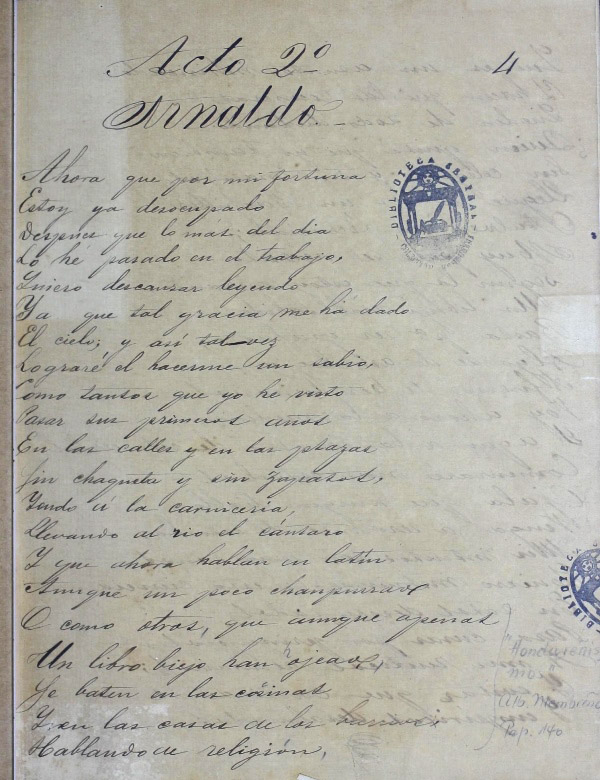

En este sentido, Carmen Naves Bobes expresa “El género teatral imita presentando a los mismos personajes en acción y sin la aparición del narrador. Se establece una situación de comunicación especial (Semiología de la obra dramática, 1997), describe como “un proceso de comunicación complejo”, porque tiene más emisores (autor-director-actores) y receptores (lector individual, espectador colectivo) que otros géneros, y porque las competencias del director han ido cambiando histórica, social e ideológicamente.” Por lo tanto, las unidades internas de la pastorela, como dramaturgia no concatenarían ni con las teorías de Aristóteles, ni con teorías posteriores. Por eso, la consideramos un género menor como el auto sacramental, el sainete. Aunque las pastorelas escritas por el padre Trinidad Reyes, deberíamos, partir del texto escrito como tal “ el texto espectacular (las acotaciones, las didascalias contenidas en el diálogo, y los mismos diálogos en cuanto pasan a escena con exigencias paraverbales (tono, timbre y ritmo), quinésicas (gestos y mímica) y proxémicas (distancias y movimientos de los personajes)”. (Naves Bobes,1987). No obstante , los estudios sobre las pastorelas del padre José Trinidad Reyes, elaboradas por Rómulo Durón (Durón, 1996, 45-46):

(…) en el estudio que antecede a las pastorelas Rubenia y Olimpia, indica que José Trinidad Reyes escribió nueve pastorelas, escritas o representadas durante los años de 1830 y 1855 en Tegucigalpa. Sus títulos son: Noemí, que según Durón “todas las personas de su tiempo reconocen como la más antigua” a pesar de no contar con la fecha exacta (47); Micol (Nicol), “que fue escrita en 1838 y que según recuerdan algunas personas se estrenó en 1841 (47); Neftalia, Zelfa, Rubenia, Elisa, que se estrenó en 1850 el día de la Candelaria; Albano, que “iba a ser estrenada en 1851 pero que quedó ensayada porque habían anunciado que apedrearían a los pastores por las alusiones a ciertos personajes políticos. Otros afirman que a pesar de las amenazas sí se dio la presentación” (47); Olimpia, que se estrenó en 1855 y por último Floro o la Pastorela del Diablo.

Las fechas de presentación indican de forma obvia que fueron puestas en escena entre 1830 y 1855. Suficiente período para considerar que se trata sólidamente de un trabajo teatral. En el mismo orden de ideas, el Dr. Rómulo E. Durón tuvo la notable tarea de compilador de las diferentes pastorelas escritas por el padre José Trinidad Reyes. Asimismo prosigue expresando Gamboa (2006):

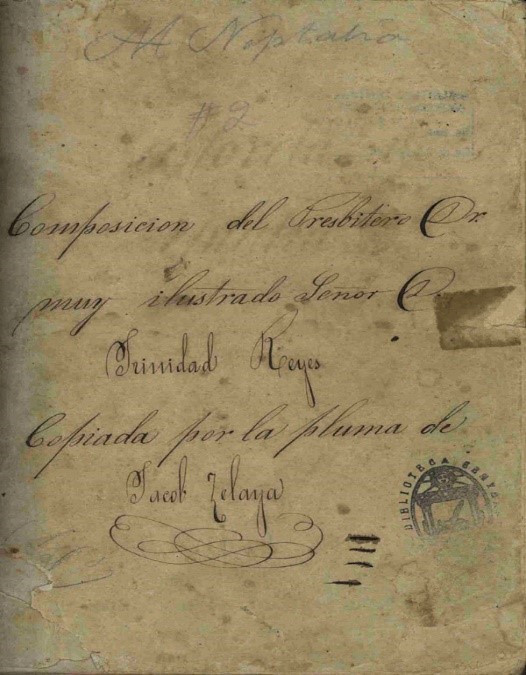

(…) “El doctor Rosa en la biografía del padre Reyes escribe: “todas están desfiguradas por los malos copistas, que dejan tan mal paradas las obras literarias como maltrechos quedaban los cuerpos de los infelices que cayeron en manos de los familiares o verdugos del Santo Oficio. De un endecasílabo han formado dos y hasta tres versos y de dos o tres heptasílabos han forjado versos de catorce y de veintiuna sílabas. Aparte de estas monstruosidades, han truncado escenas y alterado muchas consonancias y asonancias (…). Y tanto mal no puede remediarse por completo: los originales de las Pastorelas se han perdido; así que, para formar un concepto de su mérito y publicarlas, se requiere en mucha parte de recomponerlas, descubriendo o interpretando el pensamiento del autor, arreglando y completando los versos y dándoles los acentos, consonancias y asonancias que debieran tener” (edición de 1891: 39).

Lo anteriormente planteado, índica a pensar en la manipulación de la nomenclatura sintáctica y de las amputaciones morfosintácticas que ha hecho en cada versión. La[3] relación textual (A) escritos originales (fenotexto) y la relación textual (b) los cortes que ha obtenido el original. Algunas veces no se pudieron llevar al montaje por las críticas agudas que hacía al sistema político del momento histórico. En este sentido, nos referimos en el término de Kristeva[4](1969):

(…)El genotexto es un campo semiótico que parece totalmente neutro, pero, al mismo tiempo, está cruzado por contradicciones ideológicas. Está constituido por un sistema combinatorio de elementos genéticos, responsables de la producción global de sentido y portadores del conflicto. Estos elementos funcionan de un modo pluri-acentuado, y afirmo que estas contradicciones reproducen las contradicciones de las formaciones sociales e ideológicas”.

A pesar de sus contextos, características pre-textuales, como las experiencias, cosmovisiones, observaciones del autor como sujeto involucrado en el mundo religioso, a través de ello, dejaba debajo de los pliegues del texto, sentidos ocultos, todo eso conforma la genotextualidad que podemos visualizar con mayor precisión. Esto explica, que el contenido de la obra se facilitaba por el desempeño sacerdotal, y la forma , adquirida por las lecturas literarias que había hecho el autor. Posiblemente bajo la influencia de autores como Ibáñez en México. En otro sentido, lo genotextual implica:

(…)Usando una metáfora espacial, podemos imaginar el punto de intersección de dos ejes, uno vertical y otro horizontal. En el primer eje está el interdiscurso, que materializa tanto las estructuras mentales como las formaciones ideológicas producidas por una formación social. El discurso del tiempo acerca de sí mismo se lee en este eje, es decir, el interdiscurso traduce a operaciones semióticas las condiciones socio-históricas en las que un hablante está inmerso. En el eje horizontal encontramos el intertexto (pre-afirmado, pre-cons-truido, pre-condicionado), es decir, todo el material lingüístico destinado a dar forma al significado.

En el segundo, recurre a lo poético, al lenguaje propiamente literario extraído de la poesía lírica. Los acontecimientos y secuencias, dan lugar a personajes que tienen la intertextualidad

Pastorela “Albana”

En este punto, decide él mismo publicar las Pastorelas para que “con el curso del tiempo no sigan desfigurándose”. Además aclara que “he tenido cuidado de acercarme a los originales (que ya no hay esperanza de encontrar), dando por verdadero aquello en que coincide el mayor número de copias o lo que aparece en las más antiguas.

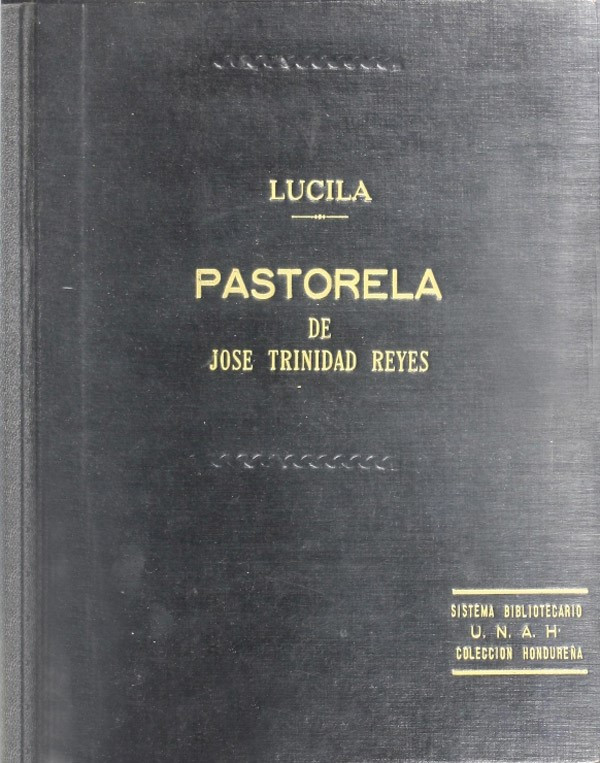

En otro orden de ideas, la dramaturgia hondureña tiene los antecedentes en esta obra “Lucila” . Como lo podemos notar esta conformadas por actos. Es así, que los textos, fueron llevados al escenario, por lo que se cumple a cabalidad, la teatralidad y la fuerza dramatúrgica. Aunque se presentan ciertas situaciones, nos referimos a los copistas, a los que hicieron los levantamientos de los manuscritos. La validez histórica y artística permanecen intactas. Aun Gamboa (2007) confirma “Rómulo Durón en su estudio introductorio analiza si el nombre pastorela es correcto para denominar las obras del padre Reyes. Por esta razón, cita al doctor Rosa que afirma: “El padre Reyes dio impropiamente el nombre Pastorelas a sus dramas bucólicos. En rigor deben llamarse Pastorales (del latín pastoralis) que es el nombre castizo que corresponde a las obras dramáticas, cuyos interlocutores son pastores y pastoras. No detenemos entre el semema “pastoril” y el lexema “bucólico” que se refiere “[género de poesía] Que trata de asuntos relacionados con la vida campestre y peripecias amorosas y suele tener a pastores como protagonistas y por lo común dialogado. "el romanticismo más temprano decidió idealizar los aldeanos de la misma manera que la poesía bucólica había idealizado a sus pastores". Por lo que definimos que se trata de una forma simbiótica, (Pastorela-bucólico). Ambas formas tienen como trasfondo personajes-pastores. Excepto, que las pastorales, exclusivamente nos remiten a las celebraciones navidad y a la llegada de los reyes magos a Belén.

Aunque primero el concepto básico de Pastorela “De origen religioso y de carácter popular, las pastorelas son una tradición decembrina que narra las peripecias de un grupo de pastores rumbo a Belén para adorar al niño Jesús el día de la Navidad.” Según Gamboa (2006) “Nos resulta complicado creer que con el gran conocimiento que tenía el padre Reyes y el hábil manejo que hacía de los discursos y los personajes en estos dramas, se hubiese equivocado con el nombre que utilizó para sus obras. Más que un error, consideramos que es parte de la misma estrategia de encubrimiento que utilizó el clérigo. De esta forma, el nombre Pastorela vendría a significar más bien “aparentemente de pastores”, lo que facilita en alguna medida la intencionalidad del autor.”

Uno de los estudiosos de su obra afirma: “Con José Trinidad Reyes, "el Padre Reyes", se inici[5](2007) En “Notas sobre poesía bucólica griega”, citando a Manuel García Teijeiro (1972) se extiende largamente acerca de la génesis, características y discusión teórica acerca del poema pastoril , este género novedoso, “en cierto sentido, la única creación literaria alejandrina”. Lo anterior destaca que las pastorelas, en el sentido y tejido textual, esta compendiada por lo poético. En forma ilocutiva de diálogos . Nos sigue argumentando Battistón (2007) “la pastoral, que continúa y florece en la serie literaria europea del renacimiento y el siglo dieciocho. La exégesis griega y romana se interesa por la causa de la denominación “bucólica”, que ya aparece en Teócrito (–Idilio VII, v.36– )cuando relaciona la actividad de los boyeros con el canto pastoril, y en las indagaciones de la crítica posterior acerca de los orígenes de este tipo de poema”. Este es el origen de lo pastoral, en la transición entre la época antigua y medieval, hay una metamorfosis genérica que da lugar a introducir personajes y símbolos en la textura dramatúrgica. Esto indica, que emplear lo bucólico, y lo pastoral, fue tardío con respecto a la época en que las escribió el padre Reyes. La época colonial ya había transcurrido. Posiblemente las pastorelas en la época de la independencia (1811-1821) ya había pasado de moda o de auge.

[6]El teatro hondureño tiene una trayectoria que puede remontarse a las pastorelas del Padre José Trinidad Reyes, que vienen a ser las primeras manifestaciones teatrales de la Centroamérica independiente. Sin embargo, el panorama de la actualidad teatral que se nos presenta no es alentador, de acuerdo a lo que dicen algunos teatristas hondureños y otros investigadores.

Consecuentemente, es el único antecedente de dramaturgia y de teatro que se tiene en el siglo XIX. La valoración histórica y estética va concebida con precisión y acierto. Castro (s.f) argumenta:

“De estas pastorelas la más lograda poéticamente lleva el nombre de Olimpia. El nombre probablemente está inspirado en la feminista francesa Olimpia de Gouges, asesinada por su lucha para la igualdad entre hombres y mujeres en la Revolución Francesa. Supongo que Trinidad Reyes conocía la historia de aquella mujer porque él mismo, y en esto se adelantó con escándalo a su tiempo, fue un polemista a favor de los derechos de la mujer (los personajes femeninos de sus pastorelas son mujeres con mucha voz). Es celebre un escrito suyo aparecido con el seudónimo de Sofía Seyers, todo un manifiesto feminista, donde Reyes aboga por que se cumpla en las mujeres el derecho más elemental de la educación. Muchas de las ideas expresadas por Reyes en ese artículo están inspiradas en las socialistas francesas y en las ideas ilustradas de la Revolución Francesa, de las que el padre Reyes en su faceta política fue un gran divulgador.”

Como lo expresó el autor antes citado, es posible que “Olimpia” se la pastorela mayor lograda. Donde señala el papel actancial de los personajes femeninos en una época en que la participación femenina fue deslumbrada. Las temáticas, tanto religiosos que son propias del tratamiento genérico y técnico de las pastorelas, el padre Reyes, logra insertar epitome de índole social causando polémicas en las diferentes clases sociales, máxime en la casta política. A ello, agregaría al igual que los pensadores del iluminismo y la ilustración francesa. Esto, indica, y contradice a los que lo señalaron como un conservador de la curia católica. Vuelve Battistón (2006) a aclarar sobre los elementos compositivos bucólicos presentes en toda la estructura de las pastorelas.

[1] http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/pastorela--0/html/c859d41e-056c-41c1-9c44-e7ba49841555_2.html

[2] Elizabeth Araiza Hernández(2013) El montaje teatral de las identidades. Personajes rancheros y actores indígenas en las pastorelas de la sierra purépecha

[3] El genotexto no es exactamente una estructura, sino que se con- vierte en una, estructurándose a través de las diferentes concreciones fenotextuales del mismo texto.

[4] Kristeva, Julia (1969). Semiotiké. Recherches pour une sémanalyse. Paris: Seuil.

[5] Dora Battistón [Universidad Nacional de la Pampa] El género pastoril: de Teócrito a la

bucólica cristiana.La poesía de Paulino de Nola Nº 11 / 2007 / ISSN 1514-3333 (impresa) / ISSN 1851-1724 (en línea), pp. 57-72

[6] Crónica de un simposio de teatro hondureño Teatro Novelli Por Pedro Monge Rafuls Fuente: Arlequín

Todos los derechos reservados

Comentarios